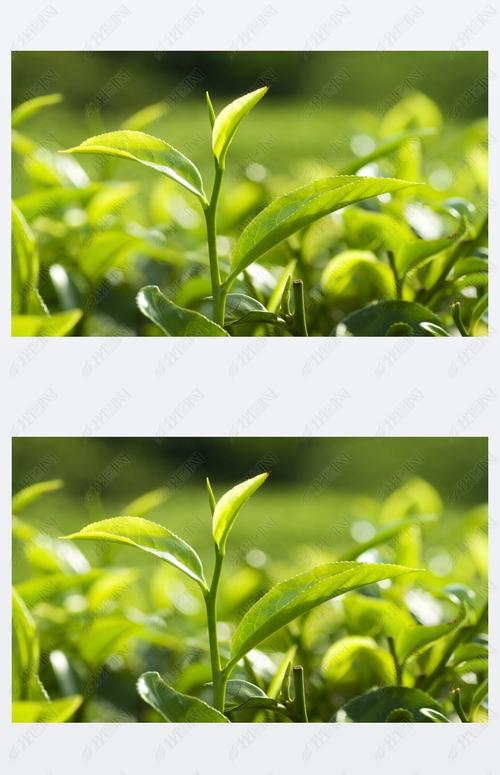

碧螺春,一款历史悠久、品质优良的绿茶品种,源于江苏省太湖西山的碧螺春茶区。它的独特魅力不仅体现在其名字中“螺”形,更在于它那卷曲如螺、茸毫满披的外形。

碧螺春的采摘和制作工艺非常讲究。每年春分前后开采,谷雨前后结束,以春分至清明采制的明前茶品

炒制碧螺春的过程分为三个主要步骤:搓团显毫、杀青和烘干。在搓团显毫的过程中,锅温50~60°C,边炒边用双手用力地将全部茶叶揉搓成数个小团,不时抖散,反复多次,搓至条形卷曲,茸毫显露,达八成干左右时,进入烘干过程。历时13~15分钟。

烘干过程中,茶叶采用轻揉、轻炒手法,达到固定形状,继续显毫,蒸发水分的目的。当九成干左右时,起锅将茶叶摊放在桑皮纸上,连纸放在锅上文火烘至足干。锅温约30~40°C,足干叶含水量7%左右,历时6~8分钟。全程约为40分钟左右。

在炒制过程中,手不离茶,茶不离锅,揉中带炒,炒中有揉,炒揉结合,连续操作,起锅即成。

碧螺春茶叶按产品质量分为特一级、特二级、一级、二级、三级五个等级,其中特一级、特二级最为名贵。芽叶随1~7级逐渐增大,茸毛逐渐减少。炒制锅温、投叶量、用力程度,随级别降低而增加,即级别低锅温高,投叶量多,做形时用力较重。

碧螺春茶每年春分前后采摘,谷雨前后结束,以春分至清明采制的明前碧螺春茶品质最为上乘。通常采一芽一叶初展,芽长1.6—2.0厘米的原料,叶形卷如雀舌,称之雀舌。一般过了4月20日的茶叶,当地人就不叫碧螺春了,而叫炒青。

【结论】

碧螺春,一款以其独特外形和优良品质而闻名的茶叶,源于江苏省太湖西山的碧螺春茶区。它的制作工艺经历了搓团显毫、杀青和烘干三个主要步骤

茶叶分类

茶叶分类  茶厂

茶厂  品茶茶道

品茶茶道  茶怎么喝

茶怎么喝  茶叶功效

茶叶功效  茶叶资讯

茶叶资讯  茶叶价格

茶叶价格  茶叶种植

茶叶种植  茶叶问答

茶叶问答  网站首页

网站首页